Ironico, generoso, amava tirare tardi in compagnia, fumando e bevendo. Si sentiva cittadino del mondo, sempre pronto a schierarsi dalla parte di chi subiva le ingiustizie. Luis Sepulveda era uno scrittore che sapeva “accogliere il successo con gratitudine”, senza farsene travolgere, ma era anche un uomo umbratile, che faceva intuire di aver dentro di sé “una parte oscura“, che lo induceva a dare buca senza spiegazioni o a scomparire per lunghi periodi. A descriverlo così è l’amico e collega Bruno Arpaia, in “Luis Sepúlveda – Il ribelle, il sognatore” (Guanda), un affettuoso ritratto dell’uomo, più che del personaggio pubblico. Ad un anno dalla scomparsa dello scrittore cileno, avvenuta il 16 aprile 2020, Arpaia inanella aneddoti e ricordi di 30 anni di amicizia, sul filo della nostalgia, ma senza indulgere nella malinconia per la prematura scomparsa di Sepulveda.

I due si conobbero attorno al 1993 alla “Semana Negra” di Gijon nelle Asturie, festival letterario organizzato da Paco Ignacio Taibo II. Sepulveda gli apparve come un uomo imponente che metteva soggezione, cupo. Scoprì invece che era un grande affabulatore, con un dono: “sapeva riconoscere d’istinto le persone affini, quelle con cui in futuro avrebbe potuto condividere un’intesa, una fratellanza”. Gli amici o aspiranti tali venivano sottoposti a test impertinenti per capire se avrebbero fatto meno parte della cerchia dello scrittore. Come José Manuel Fajardo, ad esempio, che conserva ancora oggi la cravatta con cui Sepúlveda si pulì la bocca dopo aver mangiato un panino con la maionese. Certo prima Sepulveda si concesse un ironico: “con permesso”.

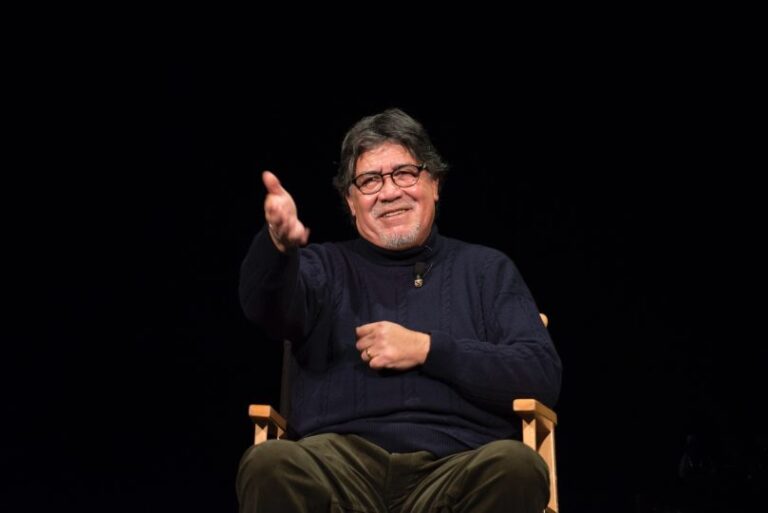

Il libro di Arpaia va a ritroso partendo dal 25 ottobre 2019, quando Guanda organizzò a Milano una festa per i settant’anni di Sepulveda. In quell’occasione lo scrittore pareva felice e commosso, ma tradiva anche “un’ombra di stanchezza o chissà preoccupazione“. Premonizione o malinconia? Si chiede Arpaia. Del resto come diceva Luigi Spagnol, compianto vicepresidente del gruppo Gems, Sepúlveda era “un uomo con una gioia di vivere tanto grande da lasciar spazio anche alla malinconia le alla tristezza”.

Fatto sta che di lì a pochi mesi Lucho, come lo chiamavano affettuosamente gli amici, sarebbe morto. Solo, in ospedale. “Proprio lui che aveva sempre vissuto circondato da innumerevoli amici e lettori”. Sepúlveda che inaugurò il reparto Covid delle Asturie se ne andò dopo 45 giorni di terapia intensiva, a causa del coronavirus.

Arpaia all’ inizio del suo libro ricostruisce i suoi ultimi mesi e racconta che lo scrittore era molto preoccupato dalle notizie che arrivavano dalla Cina. Di ritorno da un festival letterario portoghese le sue condizioni di salute peggiorano rapidamente e inizia un calvario in ospedale per lui e per la moglie, che in breve però viene dimessa.

Arpaia ammette un suo “inestinguibile senso di colpa“ perché alla notizia del ricovero non si preoccupò più di tanto dell’amico. Ma a sua discolpa spiega che quelli erano i giorni di “Milano non si ferma“ e che era convinto “della tenacia e della resistenza di Luis alle avversità“. Forse per questo ha deciso di scrivere questo suo personale omaggio, tra nostalgia e rievocazione della biografia di Sepulveda, dopo l’avventura letteraria di “Raccontare per resistere”. Se c’è un tratto che Arpaia condivido con l’amico Lucho è il gusto del racconto. “Accidenti, se era bravo a raccontare, Lucho. Sia quando scriveva, sia quando chiacchierava con gli amici”, scrive Arpaia.

Il libro si dipana tra scrittura e vita vera, tra amicizia e romanzi. Del resto il motto di Sepulveda era: “se vuoi ben vivere, dedicati a scrivere” perché scrivere per Sepúlveda, ricorda Arpaia, “aveva il potere di conservare intatti i sogni senza dimenticarli”.